剣豪宮本武蔵が五輪書に書き残した言葉。

万日って何年?とか思ってしまいますが。

先日、某試験を一夜漬けした自分には耳の痛い言葉です。

いつもありがとうございます。

坂城運輸株式会社でございます。

日中の暑さは続いていますが

朝晩は来る秋を感じ始めている信州の9月です。

さて前回の記事からの続きです。

午前中の安全会議の後は、お昼を挟んでいよいよ本当に重量道場。

場所が屋内から第5倉庫前に移りましたよ。

今回は道場と同時進行で、HP用の新規導入車両の撮影もスケジュールされています。

そちらと2班に分かれてしまったので

道場の方は若手を中心にして、さらに少数精鋭です。

今月の道場、最初のテーマは…

前回書いた予告で『外輪差』と言ってしまいましたが

正確には『リヤオーバーハング』ですか。

後輪からバンパーまでの部分。

ハンドルを左にきった状態で発進した場合

オーバーハング部分が発進前の車体位置より

どれくらい右側にはみ出すのか?を計測をしてみよう、という話しです。

トラックの最後部、最右箇所にチョークを付けています。

黒板に書くあのチョークですよ。

はたしてトラックの一番はみ出す部分はどんな軌跡を描いていくのか?

「この辺までは来るんじゃないですかね」

予測箇所にテープを貼る若手Mさん。

いざ。

発進!

発進後、チョークが折れるというアクシデントもありましたが。

そしてリハーサルの線もあって分かりづらいですが。

見えますか?軌跡。

予想テープが3つ程貼ってありますが、結構当たってませんねぇ。

そして気付きとしては、はみ出す部分の『横幅』ではなく

意外と『縦の距離』。

一番はみ出すのは思ってるよりも、ずいぶん前の方なんだなと。

もう、むしろ最初の停車時の前輪寄りの位置ですよね。

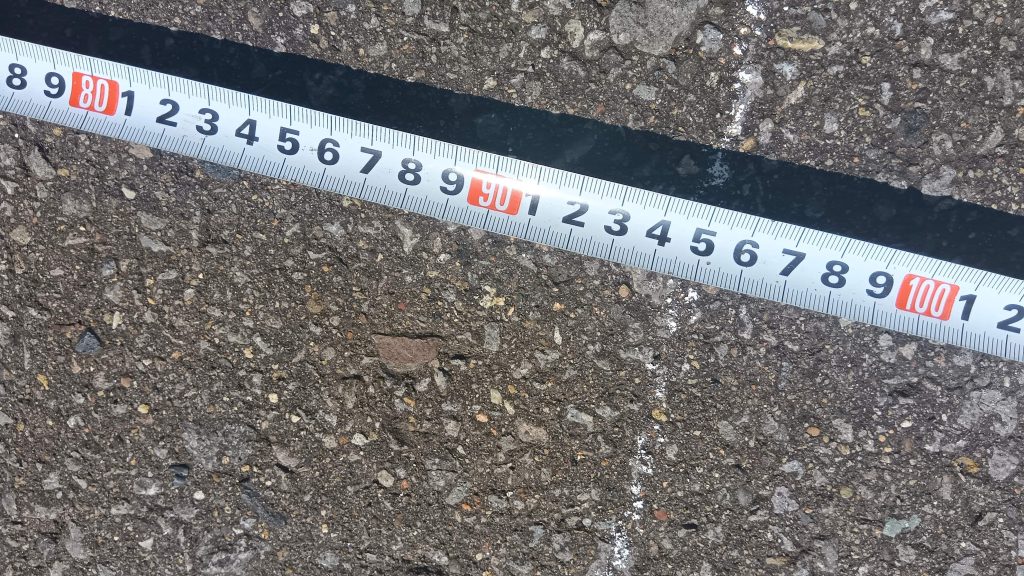

20代の若さでありながら社歴7年超のRさんが測定します。

若手にとっては大先輩です。

95センチ。

ほぼ1メートルですよ。

シングルベッドやボーリングレーンの幅に近い。

大型トラックは、もし左右にぴったり付けて駐車されてしまったら

前方に余程スペースがなければ身動き取れなくなっちゃいますね。

見学系の実験ということもあり

割とみんなリラックスして参加していました。

続いてのテーマは。

第5倉庫内にて、若手向けにセルフローダー車の実技研修。

セルフローダー車とは

アウトリガー(ジャッキのようなもの。上の写真の荷台の下に銀の柱の様なのが見えますね)

によって荷台を傾斜させる機能があり、ウィンチも搭載しているトラック。

据付現場にフォークリフトを積んでいったり

お客様の機械も当然運びます。

荷台上でジャッキアップしてチルローラーを履かせて

ウィンチに繋ぎながらゆっくり荷卸ししていく。

そんなイメージ。

『セルフ』というのは、外部的なクレーンなどの重機や設備が無くとも

この車両の機能だけで重量物の積卸ができる

『自らの機能でできる』ということから来ている名前です。

操作自体はシンプルなもの。

「レバー上げ下げすればいいんでしょ?」とお思いでしょうが。

若手のみんなは【機械の操作法】ではなく【安全に使いこなす方法】を教わります。

【自分自身や共同作業者、作業に関わる周りにいる人たちが怪我をしないための知識】

【地面や積荷、周辺にあるものを傷めないための知識】

を持っていなければなりません。

先ほどのオーバーハング実験とは空気も変わり

教える側も教わる側も真剣です。

若手たちは前のめりになって聞き

先輩たちも『そうだよね』と安全について再確認しています。

迅速な作業が求められる実際の現場では

先輩に手本を見せてもらいながら

次は自分がやってみて

隣の仲間がやるのを見て

質問や回答があって

もう一回やってみて

という時間を取るのは難しいです。

★本人たちに掲載許可を得ています。ですのでこの、月に一度の重量道場は

特に若手にとっては貴重な一日です。

会社として『教えとかなきゃならん』もありますが

若手が『教えてもらいたい』テーマを決めるのも

面白いかもしれませんよね。

次回は果たしてどんなテーマなのか?

楽しみなところです。

ではまた次の記事でお会いしましょう。

本日もご安全に。

夕暮れ頃にはちょっと自由参加な感じで、フォークリフト吊上げ実習をしたようです。

これは吊り芯が取れてないと地切るときが怖いですね。

なんて。

私ごときが分かったような事を言っていますが。

それはまた別のお話し。